课程回顾 | 有深度的暑期学校,有温度的叙事课堂

2025-10-23

2025年北京大学暑期学校,汇集了五湖四海的求知者与深耕学术的引路人。应新闻与传播学院的邀请,张展老师在暑期学校开设的《全球传播的新闻叙事及想象》课程圆满落幕。8月1日上午12点,热烈的掌声在二教211教室久久回响,这不仅仅是一次为期十天的知识传递,更是一场关于世界认知、文化碰撞与思维共振的奇妙旅程。让我们循着师生们的足迹,共同回顾这段在深度与温度中交织的夏日时光。

课程师生合影

(前排左三为张展老师)

一、全球化视野下的新闻叙事图谱

《全球传播的新闻叙事及想象》课程自开课之初便以其独特的“深度”与“温度”双重视角吸引了学子。张展老师以国际新闻与媒体全球化的宏大图景为起点,条分缕析地为同学们搭建起理解全球传播的新闻叙事框架。

课堂之上,张老师引领学生们穿梭于信息洪流之中。从国际媒体巨头的话语策略,到区域性报道的独特视角;从技术革新对传播模式的颠覆,到地缘政治在叙事中投下的暗影……她巧妙地将复杂的理论编织进一个个精心挑选的国内外案例中。学生们得以系统性地窥见全球新闻传播的全貌,理解不同文化背景、不同技术平台、不同意识形态下,同一事件如何被讲述成迥异的故事。这十天的深度架构,为每位参与者打开了一扇面向世界的窗。窗外是阳光,古楼与槐树,窗内,一群求知若渴的青年们就着一个国际议题高瞻远瞩,畅所欲言。

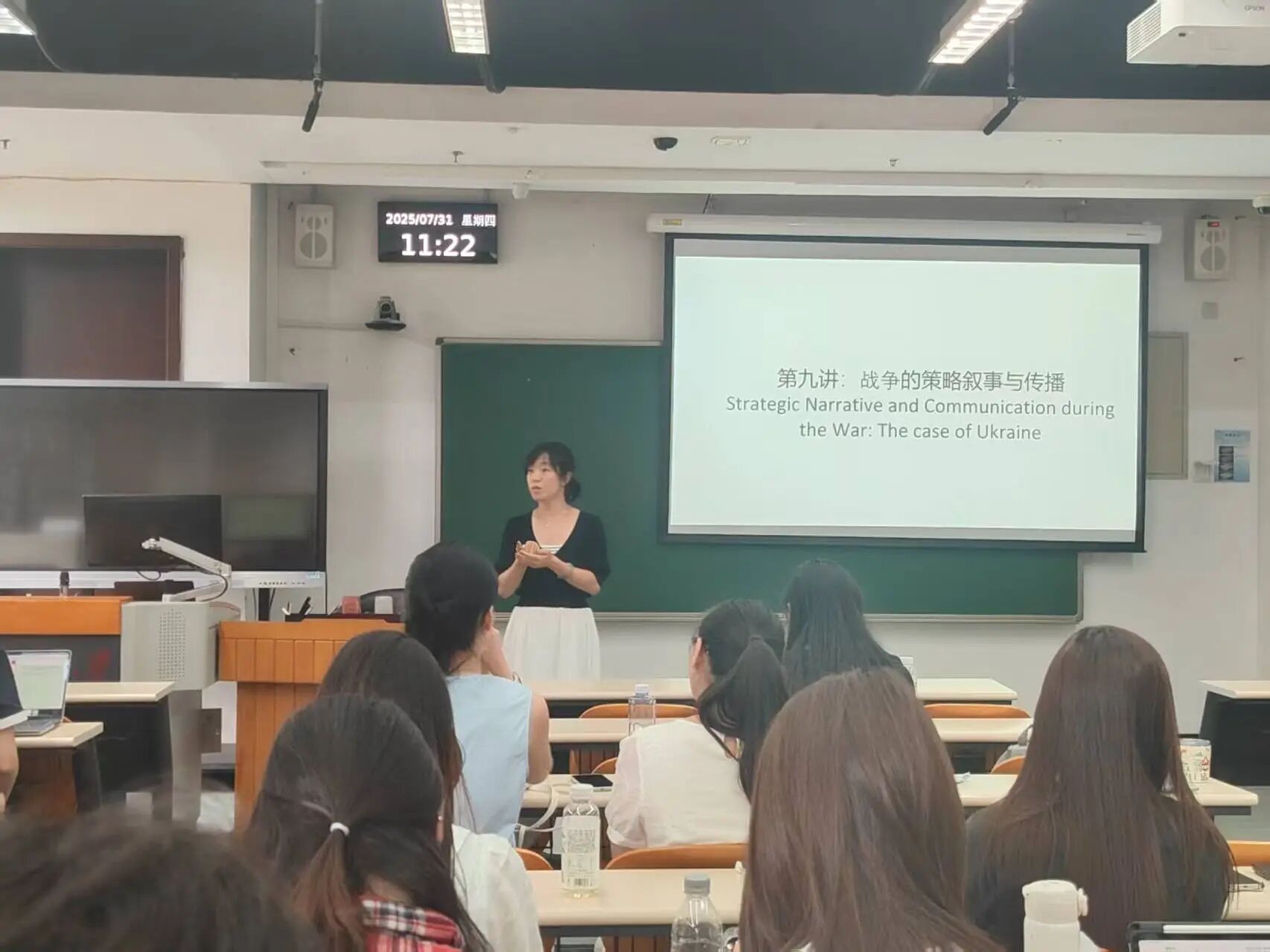

精彩课堂展示

二、温度交融:案例讨论中的思想碰撞与心灵共振

教学相长,张展老师的课堂设计精妙之处,在于理论部分与案例研讨相得益彰,彼此滋养。尤其令人印象深刻的,是一个个小组讨论与协作的精彩瞬间。

同学们被分成不同的小组,围绕精心设计的案例各抒己见。小小的讨论圈内,观点交锋,火花四溅。来自不同地域、不同专业背景的学生们,带着各自的文化烙印和思维习惯,试图解读同一新闻事件背后的叙事逻辑。差异在此刻成为最宝贵的资源——理解对方为何那样想,探讨叙事背后的文化密码与价值预设。张展老师穿梭于各组之间,或驻足倾听,或适时点拨。她的启发并非给出标准答案,而是引导大家如何将抽象的全球化理论,“落地”到具体的案例语境中,让理论在实践中焕发生命力。

这样的讨论氛围,点燃了同学们的热情。分享观点时,大家不仅锻炼了敏锐的批判性思维,更真切体验到了跨文化理解的深度与难度。每一次观点的碰撞与融合,都仿佛在心灵之间架起一座理解的桥梁。正是在这样坦诚、深入、时而激烈却充满尊重的交流中,同学们不仅收获了知识,更建立起深厚的同窗情谊。课堂的温度,来自于思想的共鸣,也来自于心灵的靠近。

小组讨论环节

三、跳脱框架,遇见世界的另一面

课堂的滋养,最终沉淀为学生们发自内心的感悟与成长。结课当天,同学们用鲜花与掌声表达对张展老师的谢意与对暑期学校的喜爱,课后争相与老师合影留念。对于这段难忘的学习时光,同学们也有诸多感悟。

来自中国台湾的唐同学:北大作为中国教育革新的推手,一直是我憧憬的学府。这次在暑期学校,从老师的授课和同学们的交流中,我感受到相互包容的学习氛围,也跳脱了以往的思考框架,看到另外一个世界的模样,实在是不虚此行!

来自北京的刘同学:暑校结束在即,令我感到十分的不舍。北大的暑校圆了一个普通学生的顶尖学府梦。我认识了来自不同学校的同学们,他们与我年龄相仿,性格或相同或不同但每一个人身上都有值得我去学习和借鉴的地方。不同专业的同学汇聚到同一门课上,基于不同专业背景对课上的内容有不同的思考,想法碰撞出别样的火花。优秀的老师介绍他们的见解和研究基础与前沿,让我收获满满,也有了与老师亲切交流和学习的机会。

来自西安的张同学:北京大学暑期学校,满满的知识。这里汇聚了不同专业、不同地域的同学们,每天最开心的时刻,就是小组讨论时刻,总能听到同学们很新鲜的观点。在小组作业中,也锻炼了合作能力,既要让自己的观点有据可循,又要让自己的观点符合小组的主题。每个同学都非常友好,大家课下也会一起学习。真的是收获良多,不虚此行。

来自天津的张同学:一湖诗画,满园烟花。感谢《全球传播的新闻叙事及想象》这门课与任课张展老师,让我能够在传播学知识的汪洋中畅行无阻。回望初心,什么是传媒人的一片赤诚?技术、真相、偏见、批判、建立、超越……我们总在忙碌之中寻求答案,但是答案,或许就在我们身旁。

师生合影

四、惊喜、挑战与可遇不可求的课堂生态

当同学们收获满满时,讲台之上的张展老师,同样在这次暑期学校中经历着教学相长的喜悦与思考。面对笔者的简短采访,张老师分享了她的观察与感悟。

问:本次暑校课程中印象深刻的瞬间或事情是什么?

张展老师:同学们的潜力真的让我惊喜!小组作业完成得又快又好。短短几天内,他们高效完成了数据收集、整理和分析,而且讨论时能活学活用课堂上的理论,作业质量超乎我的想象。特别值得一提的是,很多本科同学并没有系统学习过研究方法,但他们那种活学活用的能力和钻研精神,让我感到特别欣慰。

问:本次暑校课程是否达到授课预期目标?

张展老师:不仅达到了预期,部分效果甚至超出了我的预想。今年班级规模相对小一些,这反而大大提升了课堂活跃度和互动质量。特别是课堂小辩论环节,大家的参与热情异常高涨,讨论非常深入。这种氛围下的授课效果,确实优于往年人数较多的班级(那时互动会相对有限)。整体来说,今年的课堂氛围非常愉悦,充满了探索的热情。

问:今年课程与去年相比有哪些变化?

张展老师:最大的变化来自内容层面的与时俱进。数字技术和全球传播环境日新月异,我们的课程必须紧跟前沿。今年参考了最新的研究报告,推荐的书籍、文章也更加注重时效性。即使有些案例与去年相同,但考虑到传播技术、地缘政治环境等因素的变化,我们引导学生分析案例的角度、采用的数据以及最终得出的结论都进行了更新和深化。今年还特别引入了与当前国际冲突相关的案例,这对理解全球传播中的叙事策略与复杂性非常重要。

问:课程过程中最大的感受是什么?

张展老师:感受最深的有两点。一是语言转换的挑战与价值。以前常用英语授课,中文讲课和用英文讲课的体验差异很大,对我个人而言是一个挑战,但非常值得。用母语交流更加顺畅自如,这种无障碍的沟通让学生和老师之间更容易擦出思想的火花,激发出更多新颖的想法。二是学生展现出的强大主动性。暑期课程的特殊性在于,学生和老师都是出于强烈的兴趣和意愿而来,这种内在驱动力使得大家更愿意主动探索、积极讨论。再加上北大开放包容的学术环境,特别鼓励学生畅所欲言,整个课堂的交流氛围异常融洽、活跃。这种师生同频共振、深度互动的状态,真的非常难得,可以说是“可遇不可求”。

问:对正在上暑校和未来想上暑校的同学有哪些寄语?

张展老师:暑校是一个极其宝贵的机会!它能在短时间内让你接触到全新的领域,突破原有专业的限制,尝试跨学科的探索。在这里,你能结识更多志同道合的老师与同学,开放自由的环境让思想的交流与碰撞变得更为自然和深入。我鼓励同学们一定要牢牢抓住这个机会:选择自己真正感兴趣的课程,主动与老师和同学交流想法。好好利用这两周时间,不仅要学到你想学的知识,更要期待那些不期而遇的惊喜和收获。尤其想强调的是跨学科学习的重要性——勇敢地走出自己的“舒适圈”,去学习一些看似“不相关”的知识。这种跨界思维和能力,在人工智能迅猛发展的时代,将成为我们应对未来挑战的重要底气。

结语:步履不停,相约未名湖畔再启程

十天的课程,在掌声、鲜花与依依惜别的合影中画上了圆满的句号。然而,知识的探索永无止境,思想的碰撞余音绕梁。张展老师与她的学生们,在这短暂而充实的夏日里,共同编织了一幅关于全球传播、新闻叙事与人类想象的深度画卷。这份收获,是关于理论框架的构建,是关于跨文化理解的实践,是关于思维边界的拓展,更是关于一群热爱知识的人在未名湖畔结下的深厚情谊。

探求知识的脚步,从不会因课程的结束而停歇。那些在小组讨论中激荡的灵感,在案例分析中沉淀的思考,在师生互动中点燃的火花,都将成为每位参与者继续前行的力量。让我们珍藏这份夏日独有的深度与温度,期待明年,再次相约北京大学暑期学校,在知识的海洋里,继续扬帆,共同探索更广阔的世界。

教师简介

张展(Zhan Zhang),宁波诺丁汉大学人文社科学院国际传播方向的助理教授,博士生导师,国际传播系国际交流事务负责人。瑞士卢加诺大学(Università Svizzera Italiana, USI)博士,美国南加州大学安纳伯格传播学院(University of Southern California, USC)博士后。研究领域涵盖媒介叙事分析、战略(策略)传播,科技公司与社会、以及中国在欧洲的软实力,作品发表于多个国际传媒学术刊物和书籍,并一直致力于中国与欧洲在传播媒介科技与文化领域的学术交流与合作。

采访 | 张雪

编辑 | 蒲思宇、张雪

图片 | 张雪