良师好课 | 与青春共塑“健康人格”:杨眉的北大暑校廿载讲台

2025-10-23

提到北京大学暑期学校《健康人格心理学》的课堂,来自西北师范大学的唐溢总会想到每节课最后那15分钟的“留白”时光,以及老师批注中流淌的温度。

无论当节课的内容多密集,老师总会雷打不动地留出最后15分钟,让大家写下自己的心得体会,或是感悟思考以及质疑,并在阅读后一一批注回复。那些批注有时是对困惑的抽丝剥茧,有时是对灵光一闪的真诚赞赏,有时是分享一句更精妙的阐释,有时甚至是画下一个感同身受的感叹号。于是,每次课程收尾的十五分钟对唐溢来说不再是结束,而是思考的延伸;作业也不再是负担,而是被珍视的思想印记。

这门充满着师生之间思想与情感流动的课程,这种被后现代称之为的生成式课堂已在北大暑校持续了20年,讲授者是北大校友、心理学教授杨眉老师。今年,我们有幸采访到杨眉老师,以下是采访原文:

图:暑校课堂上的杨眉老师

初心:从“起步”到“坚守”

Q:杨老师您好,非常感谢您接受采访!您在北大暑期学校执教多年,首先能否与我们分享一下,最初是怎样的契机或想法,让您决定参与到暑期学校的教学中来的呢?

杨眉:是2006年时心理系钱铭怡教授推荐我的,我很高兴能有这样的机会回母校教书,所以,我就从2006年一直教到2025年的今天。现在身体上开始感觉力不从心了,因此这次讲完,我就会永远告别讲台了。

Q:四十多年来,您见证了心理教育从“小众”到被越来越多人重视,现在即将退休,回望这段历程,有没有什么“里程碑式”的时刻让您觉得“所有坚持都值得”?

杨眉:我不知道疫情期间的网课算不算是“里程碑式”的时刻。当时全中国所有人压力都很大,都被迫隔离在家无法上班上学和外出。系里通知改上网课,我起初有点犹豫,因为我操作电脑的能力不够,我担心自己无法驾驭网课,但是想到做老师的在那样的时刻最应该做表率,所以在往届同学的电话指导下掌握了网课技术。

当时大家情绪都有点低,我尽可能像在地面上课一样组织课堂讨论,并且以每天结课前15分钟要大家写随堂感想的方式搜集大家的思考和困惑,然后在微信上对每一个重要的思考和质疑都给予及时反馈。网课上的讨论和随堂感想的集合不仅创造了非常好的团体动力,而且也让大家彼此感受到温暖的陪伴。大家的情绪越来越平稳,学习热情越来越高,课程结束时,我把所有同学的课堂随笔做成纪念册发给大家,当时同学们的反应我至今记忆犹新,是那种震撼、兴奋、激动还有感恩遇到的情绪的集合。现在回想,当时为学习上网课而做的一切努力和坚持“都值得”。

从那以后,我给每一轮的暑期班都制作一个电子纪念册。下面是2020年纪念册的封面、名言摘录和学生作业目录。当年正好轮着讲艾瑞克·伯恩的《人际沟通分析学》,现在看非常有象征意义。我们暑期班的师生在被COVID-19所造成的隔离环境中各自为战,学习人际沟通的知识,在电脑屏幕后面练习人际交往的方法,最终成为彼此温暖而有力的社会支持系统。

图:2020年纪念册封面、名言摘录和学生作业目录

Q:您2006年至今在北大暑期学校授课20年。在您看来,暑期学校与常规学期相比,为学生和教师分别提供了哪些独特的体验和价值?

杨眉:对我而言,北大暑期学校让我接触到了来自全国各高校的学生,让我能够对各高校的学生有更多的了解。对学生而言,我想,北大暑期学校通过学术资源整合,向学生提供了如此丰富的课程,从而得以高效率地帮到渴望求知的同学,满足学生个性化学习的需要,更为学生之间的相互学习搭建了一个非常好的平台。

Q:在您看来,北大精神中哪些核心特质是特别值得在暑期学校这样浓缩、多元的环境中被传递和彰显的?

杨眉:我想最主要的是:培养独立思考、审辩思维、成长意识、社会责任感与合作共赢观。

深耕:课程与陪伴的“落地实践”

Q:如果用一个比喻形容您心中的“心理教育”,您会选什么?为什么?

杨眉:那就是心理上的“大医治未病”吧。心理教育就和我们中国传统医学所主张的预防观一样,是一种可以高效预防学校心理疾病的方法。不仅如此,心理教育还可以为学生的健康成长做出很多积极有效的贡献,例如可以帮助学生用更科学的方式认识自己和他人,学会接纳自己和他人,同时学会与他人共同成长。

我受心理学家杜·舒尔茨那本《成长心理学》的影响,把弗洛伊德、荣格、阿德勒、埃里克森、罗杰斯、弗兰克、帕尔斯和伯恩等心理治疗大家有关健康人格的内容提炼出来,然后介绍给学生,比如弗洛伊德及其女儿安娜·弗洛伊德的“焦虑与心理防御机制说”,对普通人群的自我认识和接纳有着非常特殊的意义,再比如埃里克森的“青春期同一性说”,简直就是为年轻人量身定制的理论。我也会介绍马斯洛的学说。

这些被时间检验了的理论和方法在帮助学生预防心理疾病和促进学生健康成长方面发挥了极为重要的作用。所以,心理教育也是在“治未病”。

Q:您为学生设计了一系列心理教育课程,这些课程里有没有哪个是您觉得“特别有成就感”的?比如课程内容帮助学生建立了心理韧性,或者让大家意识到“心理自助”的重要性?

杨眉:我从1985年开始从事心理教育,开设的是《健康人格心理学》(最初命名为《个性心理学》),后来又陆续开设了《社会心理学》、《心理卫生学》、《电影文本成长心理学》和《人际沟通分析学》这一套五门心理教育课程。每门课都各有所长,在帮助学生认识自己和他人,接纳自己和他人以及与他人共同成长方面做出了自己独特的贡献。一定要选一个“特别有成就感”的,还是要算“健康人格学”,因为我是以它为起点开始我的心理教育的。

Q:您认为《健康人格心理学》这门课所培养的心理资源(如自我觉察、沟通分析能力等)如何具体转化为学生未来在学业、职业乃至人生选择上的具体优势,并实现持久的促进作用?能否用一位学生的成长案例,说明他如何运用课堂中的理论应对现实困境?

杨眉:这样的个案非常多,有的同学已经在国外工作了,还会在我的博客上留言告诉我当年的课程对他们的积极影响。说到用所学知识应对现实困境的例子,网课期间,在讲到埃里克森人生发展阶段说时,我告诉学生,可以教退休的祖父母用叙事的方式整合自己的人生。后来其中一位同学的祖父专门让这位同学向我致谢,他在用叙事方式梳理自己人生的过程中体验到心满意足和幸福感。

再有一个比较特殊的个案,一位同学的父亲突然猝死,她的妈妈悲痛欲绝,事情发生后,这位同学迅速调出我在介绍情结时所谈到的一个重要理念“创伤事件可以不等于创伤”等相关知识,运用我们课堂上所介绍的很多可以缓解创伤的可操作方法,同时也与我联系以寻求社会支持,最终帮助她的妈妈和自己走出悲痛。

Q:在教学方法上,您能否和年轻老师们分享一下自己独特的心得或者经验呢?

杨眉:我自从1985年开始做心理教育以来,一直在摸索,大约讲到第十多轮之后,我渐渐形成了自己的教学理念,教学模型和教学目标。它们分别是:

一、心理教育理念:

心理学要为学生的健康成长和实现其潜能做贡献;

心理学要为提升学生的生活质量和幸福感做贡献;

心理学要为帮助学生成为最好的自己做贡献。

二、心理教育教学模型:

心理学理论介绍+核心人格特质训练+调动学生的自我觉察与教育

三、对学生的定位:

1.渴望成长的年轻公民;

2.今日中国的形象大使;

3.未来的父母。

四、教学目标:

在课程中我会理论联系实际,运用团体动力的方法和心理学理论的框架帮大家共同梳理小小的前半生以及与原生家庭的关系。解决在此之前遇到的一般性问题,形成一个更积极的个人叙事。与此同时,帮大家养成独立思考、审辩思维以及将理论用于实践的能力和习惯。帮助大家养成资源意识,懂得站在巨人的肩上思考和解决问题。

展望:个人与暑校的牢固联结

Q:您观察到参与暑期学校的学生通常带着怎样的期待而来?暑期学校的经历又常常给他们带来哪些意想不到的收获或转变?

杨眉:除了想要求知外,暑期学校的同学通常还带着了却心事的愿望来,很多同学都希望能有北大学习的经历和体验。除了学习课本知识外,在北大暑期学校的经历还会开阔大家的眼界和视野。说到我们班的同学,我注意到历届暑期学校的同学们在不断的课堂讨论和作业分享所产生的团体动力中,彼此开始主动相互学习,激励,我也一直鼓励他们彼此加深了解直到建立起牢固的联结,并最终成为彼此的社会支持系统。

Q:对心理学感兴趣的暑校学生,您觉得最重要的品质或能力是什么?

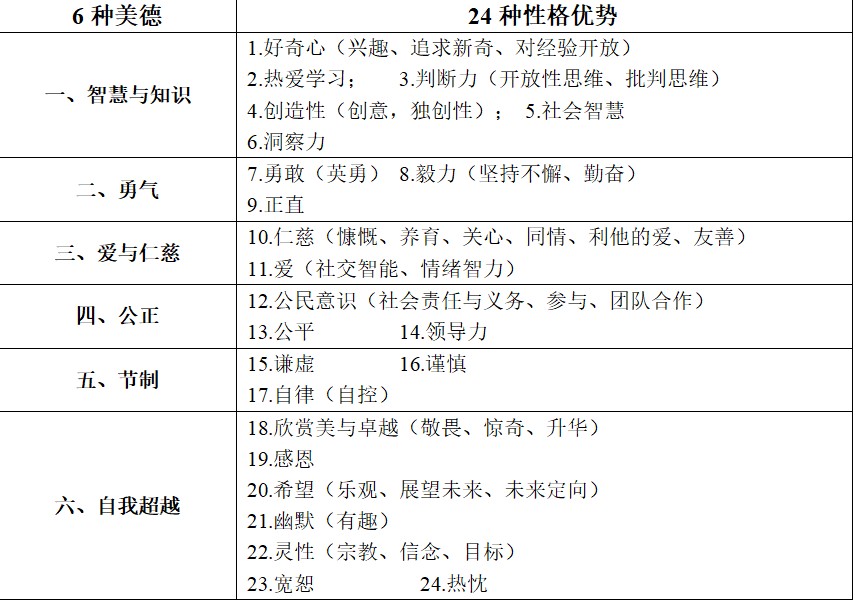

杨眉:我想,对年轻人来说,以积极心理学提倡的“六种美德24种性格优势”作为个人成长的参照是比较恰当的。我是对基本健康的大学生人群做心理教育,因此我是积极心理学取向的。现在在上课前我会给学生推荐塞利格曼的“VIA优势性格量表”。我建议同学们在开始上课前先自己做一下量表,等结课时再做一次然后做对比。我也建议学生以此量表作为个人成长的参照。先巩固和加强已有的优势,一段时间后,分阶段用可操作的方法提高其它稍弱的性格得分。

我觉得不仅仅是学心理学的同学,而是所有青年学生都有必要考虑以此量表为参照,主动参与到自我塑造的成长过程中。下面是积极心理学主张的优势性格的具体内容:

图:积极心理学的六项美德24种性格优势一览表

Q:在您众多与暑期学校同学的记忆里,有没有哪一段令您感动或有趣的故事,愿意与我们分享?

杨眉:前面已经谈到了一些感动我的个案(那位祖父,那个努力要帮妈妈避免创伤的女儿),现在说一个有趣的。有一年一位心理系同学在我这里听课。临结课时她对我说:“原来我想我都已经学过弗洛伊德、埃里克森等这些心理学家的理论了,这里还能有什么新鲜的东西呢?结果那天老师说阿德勒是为你们而生的心理学家,埃里克森是为你们而生的心理学家,我才发现他们的理论原来与我个人的生活居然有如此密切的关系啊!”

我总是不断强调理论联系实际的重要性,不仅仅上面两位心理学家,其实所有心理学家都是为我们所有人而生的,比如弗洛伊德,他与其女儿的“焦虑与防御机制说”,如果能够普及到更广大的人群中,那可以降低多少神经症或者说是广泛焦虑障碍。而如果有更多的家长和中学老师理解埃里克森的理论,又可以帮到多少高考生解决他们的“同一性”问题。

Q:对于即将踏入北大暑期课堂的年轻学子,您最想分享的一条关于“如何高效学习”或“如何在北大环境中最大化收获”的建议是什么?

杨眉:要有资源意识,要懂得高效利用在北大学习的这段时间。在暑期学校不仅仅只是听老师的,还要与老师和同学积极互动,要积极发言和质疑,还要抓住一切机会向身边的同学学习,借助团体动力创造出可以让大家共同成长的环境。课外时间要多去旁听其他课程和讲座,牢牢抓住在北大暑校这难得的学习机会。此外就是要在课后多利用图书馆。

Q:您见证了暑校的发展,您觉得暑校这些年最大的变化是什么?

杨眉:中国经过这么多年报纸书籍以及学校所做的大量的心理学科普,学生们的心理学知识都更丰富了,而且他们也更加积极主动地将心理学知识运用到个人的成长和发展上了。

Q:如果让2025年的您对1985年初登讲台的自己说一段话,您会说什么?

杨眉:我还记得你1985年第一次讲授《个性心理学》时,课后一位女同学给校报写了一篇文章,题目是:“年轻的未必不是最好的”。我好高兴看到从那以后直到今天,你在你所热爱的讲台上已经深耕了整整四十年。

Q:展望未来,您对北京大学暑期学校的发展有怎样的期许和祝福?

杨眉:祝福我的母校永远保持对中国学子的巨大吸引力,永远保持持续的成长与发展。

Q:最后,再次衷心感谢您为北大教育事业付出的辛勤汗水和智慧!您的经验和见解对我们办好暑期学校、传承北大精神无比珍贵。您还有什么特别想对暑期学校的师生们说的话吗?

杨眉:谢谢历届暑期学校的同学,因为你们,我拥有一段与大家共同成长的美好经历!

杨眉老师简介

杨眉,首都经济贸易大学心理学教授(已退休),1982年毕业于北京大学。中国心理学会临床与咨询心理学专业委员会首批注册心理督导师,研究方向为心理教育、心理咨询与治疗、心理学科普。

1985年起为学生开设五门系列心理教育课,2006年开始在北大暑期学校开设心理教育课程。1987年起出版著作15部,发表科普文章100余篇、研究文章27篇,开设“杨眉心理学科普公众号” 。

1992年加入志愿者行列,参与2003年汶川地震、2008年非典、2020年新冠疫情志愿工作,是一线督导师之一。

职业理想:用传道的精神做心理教育与心理学科普,努力探索并实践将西方心理学理论本土化的道路,与尽可能多的学生与公众分享心理学资源。

采访 | 唐溢、许可欣

编辑 | 何初蕾

图片 | 受访者供图、李晨泽